La prefazione di Telmo Pievani a Le origini profonde delle società umane

Il nostro corpo, le sinapsi del nostro cervello, le emozioni e i comportamenti di ogni giorno: tutto ciò che siamo e facciamo reca in sé le tracce di antichissime rivoluzioni. Nei tempi geologici della storia naturale, l’evoluzione procede di solito assai lentamente, attraversando lunghi periodi di apparente monotonia e impercettibili cambiamenti. Poi di tanto in tanto si inventa un’innovazione strabiliante, di quelle che cambiano il mondo una volta per tutte.

Questi spartiacque irreversibili si chiamano “grandi transizioni” e corrispondono alle nascite del primo essere vivente autoreplicante, della prima cellula dotata di nucleo, di quella macchina per generare diversità che chiamiamo sesso, del primo organismo pluricellulare, delle prime società, del linguaggio. In quanto esseri loquaci e sociali, praticanti il sesso e costituiti da diecimila miliardi di cellule eucariotiche appartenenti a più di duecento tipi diversi, noi siamo in debito verso tutte le grandi transizioni evolutive precedenti. Ce le portiamo dentro. Abbiamo tre miliardi e mezzo di anni di evoluzione sulle spalle.

Non per questo siamo l’apice di alcunché. Gran parte delle forme di vita sulla Terra non hanno attraversato una o più di quelle transizioni, eppure se la cavano benissimo.

Il fatto interessante, però, è che a ben guardare tutte le maggiori cesure evolutive hanno una caratteristica in comune: sono dovute al fatto che alcuni protagonisti della fase precedente si mettono insieme, si dividono il lavoro, dipendono reciprocamente gli uni dagli altri, perdono una quota della loro autonomia per far parte di un sistema più grande. In altri termini, tutte le transizioni evolutive sono esplorazioni di nuove possibilità organizzative, sono capolavori di simbiosi e di cooperazione. Associandosi, i componenti fanno emergere un livello superiore di complessità biologica, con discreti vantaggi in termini di sopravvivenza e riproduzione.

Così oggi possiamo apprezzare la potenza delle transizioni evolutive ogni volta che osserviamo la formazione di un biofilm di batteri, le contorsioni mirabili dei banchi di pesci, le danze degli stormi di uccelli, i movimenti sincroni di branchi, mandrie, greggi, mute. Si comportano come se fossero un tutt’uno, ma sono composti da migliaia di individui.

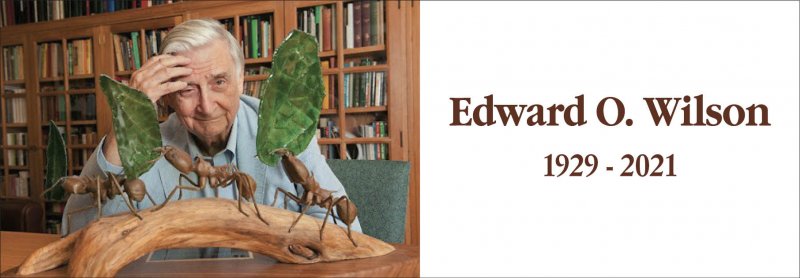

Da decenni Edward O. Wilson si è fatto cantore della “eusocialità” e dei superorganismi come culmine di questa tendenza aggregativa nell’evoluzione della vita sulla Terra: gli esseri viventi sono talvolta capaci di costruire imperi di milioni di sudditi, dotati di elaborate gerarchie sociali, imperi nei quali intere caste rinunciano alla riproduzione, cioè compiono il sacrificio sommo nell’evoluzione darwiniana. In questi esempi di socialità massima, la forza del numero giustifica il pressoché totale annullamento dell’individualità, anche se poi in realtà si tratta quasi sempre di un compromesso instabile tra interessi dei singoli (che restano sotto traccia) e potere poliziesco del gruppo.

Succede qualcosa di simile persino nei nostri corpi pluricellulari, che sono collettivi di cellule differenti che si sono messe insieme e talvolta sono minacciati da cellule interne che regrediscono al loro egoismo primordiale, diventano cancerose e tornano a comportarsi come batteri.

Nella parte più originale di questo piccolo libro, in cui Wilson riprende e aggiorna i temi di un suo bellissimo lavoro precedente, La conquista sociale della Terra, si fa giustamente notare che le specie eusociali hanno un enorme successo e dominano i loro ecosistemi, certo, ma sono tutto sommato rare. Soltanto ventimila specie di insetti, su un totale di un milione almeno, presentano tratti di eusocialità, peraltro evolutisi in epoche relativamente recenti.

Se aggiungiamo le altre linee di discendenza in cui questo fenomeno si manifesta, oltre che negli insetti, troviamo soltanto alcuni crostacei, un paio di roditori e Homo sapiens.

Secondo i calcoli del famoso entomologo di Harvard, le società complesse basate su altruismo e cooperazione si sarebbero evolute solo 17 volte tra gli animali, nonostante i loro indubbi vantaggi, il che dimostra che il processo nei suoi stadi incipienti può facilmente abortire a causa di risorgenti e mai sopiti egoismi individuali che lo minano dall’interno.

Qui tocchiamo uno dei punti privilegiati dell’ultima produzione di Wilson: l’evoluzione è in ultima istanza una questione di compromessi, tra interessi divergenti e tra livelli sovrapposti. L’egoismo individuale e il potere del gruppo trovano di volta in volta i loro instabili bilanciamenti, traducendosi in varie gradazioni di eusocialità che rappresentano le diverse “stazioni di passaggio” del processo: maggiori cure della prole e difesa collettiva del nido; divisione del lavoro e gerarchia sociale; e poi selezione genetica di gruppo, cioè pressioni selettive che aumentano la frequenza di quei geni connessi a comportamenti prosociali che rendono più coesi e competitivi i gruppi in competizione con altri gruppi.

I compromessi implicano ambivalenze: l’altruismo è la strategia vincente all’interno del gruppo, ma è ristretto ai confini locali di quel gruppo, è limitato e provinciale, perché nasce dal conflitto (spesso violento, come negli scimpanzé) con altri gruppi. Dunque, alle radici delle nostre attitudini cooperative (che non sono né buone né cattive perché la natura non è un’autorità morale) ci sarebbe la minaccia di un nemico, il che spiegherebbe perché anche oggi gli esseri umani tendono a essere altruisti verso chi considerano appartenente alla cerchia del “noi” e invece sospettosi e sulla difensiva verso chi è “altro da noi”. Altruismo e conflitto hanno, paradossalmente, la stessa radice evolutiva. Come pensava anche il grande genetista italiano Luigi Luca Cavalli-Sforza, in questo equilibrio tra dinamiche interne al gruppo e dinamiche esterne al gruppo si anniderebbero le ragioni dei perduranti settarismi e conformismi umani. Compresa la loro inquietante trasfigurazione tecnologica nel tribalismo digitale: la nicchia ecologica è diventata super-tecnologica e planetaria, il web, ma i cervelli che chattano lì dentro sono pur sempre quelli del buon vecchio Homo sapiens l’africano.

Qui Wilson ricostruisce ancora una volta, ancorché con nuovi dati, la sequenza dell’evoluzione della spiccata socialità umana: accampamenti da difendere, controllo del territorio, divisione del lavoro, la triade carne-fuoco-cottura, l’esplosione del cervello nel genere Homo, la dialettica tra selezione individuale dentro il gruppo (aggressività dei singoli, lotte interne tra clan, competizioni sessuali, gerarchie) e selezione tra gruppi (guerre, alleanze, coalizioni, un’evoluzione culturale proporzionale alle dimensioni e al successo dei gruppi, interazioni sociali, narrazioni e storie attorno al fuoco che cementano le comunità). In più, la selezione naturale a favore di individui docili e socievoli ha rafforzato la nostra capacità di cooperazione: come i bonobo rispetto ai più aggressivi scimpanzé, noi umani ci siamo auto addomesticati, ci siamo ammansiti e ingentiliti da soli. Gli esseri umani però, a differenza degli insetti eusociali, non hanno evoluto caste sterili che disobbediscono all’imperativo darwiniano di massimizzare il numero di figli e nipoti.

Tuttavia, anche senza contare i comportamenti sessuali non riproduttivi e l’astinenza dal sesso per motivi culturali o religiosi, esistono anche nell’evoluzione umana fenomeni di rinuncia alla riproduzione. Basti pensare alla menopausa, un enigma evoluzionistico che resiste. Se l’imperativo darwiniano è riprodursi, perché in alcune specie – anche qui poche, a dire il vero – le femmine hanno un orologio interno che a un certo punto della loro vita ferma l’ovulazione e spegne il sistema riproduttivo? La selezione naturale non ha molti riguardi verso chi non può più avere figli.

Passata l’età riproduttiva, l’invecchiamento porta all’accumulo di mutazioni potenzialmente negative. Eppure negli esseri umani e in alcuni cetacei (come orche, beluga e narvali, guarda caso tutte specie dotate di elaborati sistemi sociali e di comunicazione) le femmine divenute sterili sopravvivono per decenni ancora.

L’ipotesi prevalente per spiegare questo fenomeno è che le femmine anziane, una volta nonne, abbiano contribuito alla vita sociale del gruppo in due modi: tramandando ai giovani le loro tecniche di caccia e le loro conoscenze ecologiche; e soprattutto accudendo i nipoti. Non erano un peso per il gruppo, ma una preziosa risorsa. In Homo sapiens è plausibile che sia andata così, anche se non è facile dimostrarlo dati alla mano o studiando le attuali società di cacciatori-raccoglitori. Se riuscissimo a misurare questo “effetto della nonna” in un’altra specie, allora sarebbe una buona conferma dell’idea. In effetti, una cordata internazionale di scienziati capitanata dall’Università di York ha analizzato i dati relativi a ben 36 anni di osservazioni sul comportamento di due popolazioni di orche che vivono stanziali sulla costa pacifica nord-occidentale di Canada e Stati Uniti, suddivise in branchi a loro volta composti da molti gruppi familiari. I risultati, pubblicati su PNAS alla fine del 2019, attestano che effettivamente, mentre i genitori sono distratti dalla caccia, i figli educati e protetti dalle nonne esperte hanno molte più chances di sopravvivenza rispetto ai giovani solitari o che hanno perso la nonna. Soprattutto in tempi grami di scarsità di salmoni e di altre prede, nonne e nipoti fanno squadra e se la cavano meglio. Insomma, le femmine con una lunga menopausa sono più longeve dei compagni maschi perché non competono più con le loro figlie fertili e danno un contributo familiare e sociale. In un modo o nell’altro, dunque, a conferma dell’impostazione qui difesa da Wilson, le rinunce alla riproduzione sono state compensate nel corso dell’evoluzione dal contributo offerto dagli individui sterili alla coesione familiare e sociale del loro gruppo, indipendentemente da quanti parenti stretti ci siano in quel gruppo.

La teoria dell’evoluzione darwiniana si sta evolvendo e raffinando. Wilson lo sa, sta al passo della letteratura e in questo libro accentua ancora di più il suo pluralismo di modelli esplicativi. Sottolinea l’importanza delle fasi di “selezione rilassata” nell’evoluzione umana, quando cioè le pressioni ambientali allentate favoriscono la dispersione dei caratteri e la radiazione di più specie umane negli stessi territori. Quindi in certi frangenti (e con adeguate protezioni sociali già esistenti) possiamo considerare come favorevole un indebolimento della selezione naturale, non il suo rafforzamento. Questa inversione potrebbe spiegare, in particolare, il successo di adattamenti umani costosi come il rallentamento del processo di sviluppo e l’allungamento del periodo infantile, tollerati dalla selezione e forieri di conseguenze culturali fondamentali (un cervello particolarmente plastico, un periodo più lungo di apprendimento sociale, di gioco e di imitazione). La selezione non è soltanto multilivello (individuale e di gruppo), ma procede anche a ritmi diversificati: lentissima nei presunti “fossili viventi”; velocissima quando contribuisce alla nascita di nuove specie in una manciata di generazioni. La selezione poi deve fare i conti con i vincoli storici e di sviluppo degli organismi, nonché con la plasticità fenotipica che permette di adattarsi rapidamente ad ambienti instabili (a parità di geni, il fenotipo può esprimersi in una gamma di soluzioni diverse) e di esplorare nuove nicchie ecologiche. Wilson poi introduce qui il modello avanzato dell’“evoluzione a mosaico”, cioè l’idea che nell’albero cespuglioso delle molteplici specie ominine ogni linea abbia sperimentato di fase in fase una miscela di caratteri arcaici, cioè posseduti da specie più antiche, e di caratteri nuovi, che poi si diffonderanno nelle specie successive. In pratica, ognuna delle oltre 25 specie ominine che sono vissute negli ultimi sei milioni di anni rappresenta un mosaico di tratti. Questo significa che diventare umani fu un’avventura plurale, piena di contingenze, ramificata su più linee evolutive fino a tempi recenti, e non certo una marcia di progresso. Ci sono stati molti modi di essere umani, e anche di essere socialmente umani.

In questo suo allontanamento ormai completo dalle prime versioni semplicistiche della sociobiologia, tutte centrate sui geni soltanto e su ricostruzioni adattazioniste spesso speculative, Wilson ora calca sempre più la mano sui processi di selezione di gruppo (biologici e culturali).

A lungo considerata eretica, confusa con improbabili versioni olistiche, l’ipotesi che la selezione possa favorire tratti genetici non solo dei singoli ma anche dell’intero gruppo (per esempio la capacità di cooperazione e di divisione del lavoro, la spartizione di prede e risorse ecc.) sta accumulando una mole crescente di evidenze negli ultimi anni, sia grazie a osservazioni in natura (dai lupi di Yellowstone alle colonie di ragni con individui che obbediscono a personalità diverse, cioè docili o aggressive, da cacciatori o da allevatori, in dosi variabili da gruppo a gruppo) sia grazie a esperimenti in laboratorio (gruppi di regine coalizzate messe a confronto con regine singole, gruppi resi improvvisamente orfani della regina, e così via). Ancora una volta, l’approccio è pluralista. Per emergere, e per sconfiggere il ritorno dell’egoismo individuale, la cooperazione deve far leva su una molteplicità di fattori: sulla selezione di parentela (valida quando nel gruppo è forte il grado di consanguineità, ma Wilson qui rafforza ulteriormente il suo scetticismo verso questo meccanismo di estensione del fenotipo ai parenti, che pure un tempo aveva entusiasticamente sposato come modello esplicativo); sulla reciprocità diretta e indiretta degli atti di altruismo e cooperazione; e sulla selezione di gruppo quando la specie ha già raggiunto una socialità complessa e la popolazione è suddivisa in gruppi diversi l’uno dall’altro e in competizione per il territorio, per le risorse e per la riproduzione.

Che un evoluzionista della sua caratura ed esperienza si apra alle ultime novità teoriche è un merito non scontato.

Nel farlo, in questo libro Wilson ricorda il succedersi delle generazioni che si snodano nella scienza stessa e in segno di continuità rende omaggio ai suoi maestri e ispiratori, come il mago delle api Charles D. Michener e il grande parassitologo ed entomologo esperto di vespe, Howard E. Evans, che fu mentore anche della biologa teorica ed entomologa Mary Jane West-Eberhard, tra le massime autorità al mondo nello studio della plasticità fenotipica e dello sviluppo. Per Wilson questa tradizione di ricerca avrebbe scavato per via scientifica addirittura nel significato stesso dell’esistenza umana, scoprendo la forza naturale che ci ha fatto evolvere, la socialità, e così decifrando la vera e oggettiva storia della creazione naturale dell’umanità. E noi che lo leggiamo non possiamo che ammirare i ricchi e molteplici significati che l’esistenza e la lunga carriera di uno scienziato possono assumere.